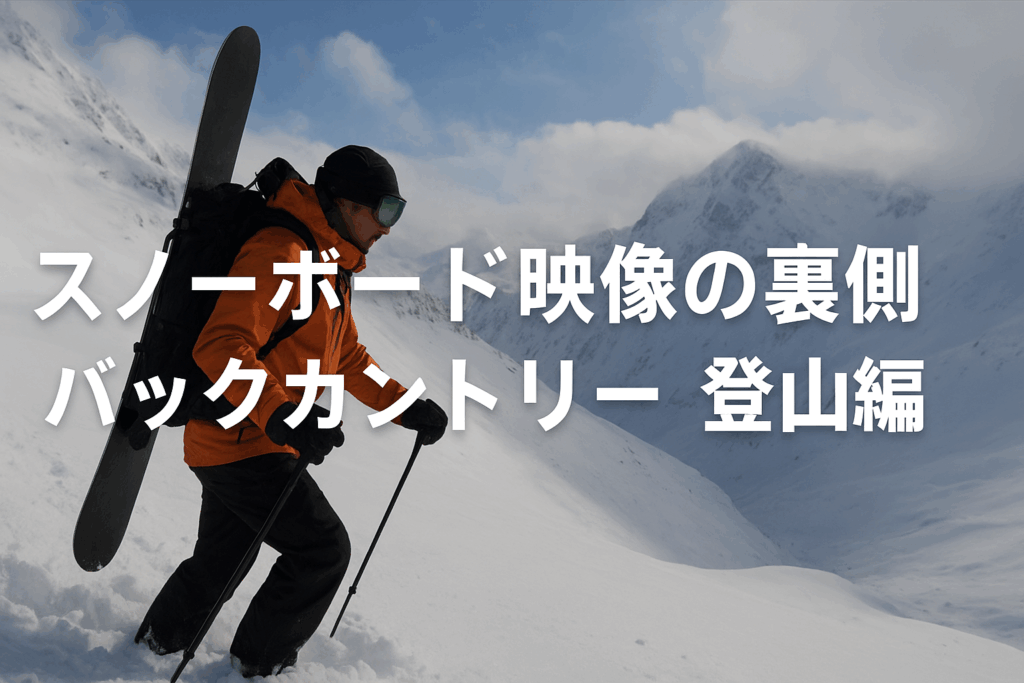

スノーボード映像の裏側|バックカントリー登山編

私がスノーボードのDVD撮影にカメラマンとして携わっていたのは、

もう10年以上前のことです。

当時はまだ小型アクションカメラが出始めて、高性能スマホは一般的ではなく、

ビデオカメラを中心とした重い機材を抱えて雪山を駆け回る毎日でした。

バッテリーや三脚、レンズまで含めれば、移動するだけでも体力勝負。

スノーボード映像には大きく分けて

「パーク」「ストリート」「バックカントリー」の3種類があります。

中でも、自然の雪山を舞台にしたバックカントリーは、

最も過酷でダイナミックな撮影です。

今回は、そのバックカントリー撮影に焦点を当て、

登山編としてその魅力と過酷さを紹介します。

目次

バックカントリーの魅力とリスク

バックカントリーの魅力は、

誰も踏み入れていない新雪の上で、ライダーと一緒に映像を作れることです。

天候や雪質など条件が完璧に揃うタイミングは限られており、

シーズン中に何度もあるわけではありません。

そのため、最高の瞬間を捉えられたときの達成感や感動は、

何物にも代えがたいものがあります。

でも、その美しさの裏には命に関わるリスクが潜んでいます。

雪崩や急変する天候は、ほんの一瞬で状況を一変させます。

背後に迫る雪の重さや、空の色の変化を見逃せば、

取り返しのつかないことになりかねません。

だからこそ、バックカントリーに行くには道具と知識が不可欠です。

私たちの現場で必ず持っていたのは、雪崩対策のビーコン・プローブ・スコップ。

登山装備としてのスノーシューやストック・シーバーも欠かせません。

さらに、安全を確実にするため、撮影前には国際山岳ガイドによる雪崩講習を受けました。

雪崩の兆候を見極める目、雪の層や質を判断する感覚、道具の使い方——

そのひとつひとつが、私たちの命を守り、映像を生み出す力になります。

バックカントリーは、単なる撮影場所ではありません。

美しさと危険が共存する、心が震える舞台なのです。

バックカントリーに必須アイテム

だからこそ、バックカントリーに行くには道具と知識が不可欠です。

私たちの現場で必ず持っていた必須アイテムは以下の通りです。

ビーコン(雪崩用発信機)

雪崩で埋まった人を素早く探すための必須アイテムです。

バックカントリーでは命に関わる安全装置で、必ず携行すべき装備です。

プローブ(雪中探知棒)

雪の中に埋まった人を正確に探すための棒状の探知具です。

ビーコンでおおよその位置を特定したあと、ピンポイントで探す際に使用します。

初心者でも扱いやすい折りたたみ式タイプもあり、携帯性も抜群です。

スコップ

雪を掘るための必須アイテム。雪崩で埋まった仲間を救助する際や、キッカー作りにも使用できます。

軽量・耐久性に優れたモデルが多く、バックカントリー登山では必ず装備しておきたいアイテムです。

スノーシュー

深雪を歩くための専用の雪靴です。

雪に沈まずに歩けるので、長時間の登山でも体力の消耗を抑えられます。

軽量タイプや折りたたみ式もあり、バックカントリー登山には必須の装備です。

ストック

バランスを取りながら雪山を登るための杖です。

雪の斜面や凹凸のある雪面でも安定して歩けるため、転倒防止や疲労軽減に役立ちます。

伸縮式タイプだと荷物への収納も簡単です。

トランシーバー

仲間との連絡や位置確認を行うための装置です。

滑落や雪崩などの危険時に連携を取るのに欠かせません。

登山チームでの安全性を高める必須アイテムです。

雪崩講習で学ぶこと

雪崩講習では、以下のようなことを学びます。

- 天候の判断基準

- 雪崩の可能性がある雪の見分け方

- 雪の層や質の判断

- ビーコンやプローブなどの道具の正しい使い方

- 実際に雪崩にあった時の人の探し方

講習では、2組に分かれて実践的なトレーニングも行いました。

例えば、片方の組がビーコンを3つ隠し、もう片方の組が探す訓練。

さらに、実際に穴を掘って1人ずつ埋まってみる体験もしました。

雪崩に巻き込まれると、人はパニックになりやすく、呼吸が激しくなって空気が不足します。

その状況を体験することで、いざという時の冷静さを養うことができます。

登山して撮影する現場のリアル

バックカントリー撮影は、ただ登るだけでも本当に大変です。

重たいカメラ機材、食料、飲料水、

そして雪山登山道具をすべて背負い、深い新雪を登っていきます。

私は冬前までに増えた体重が、1か月で元に戻るほどの運動量でした。

ライダーに配慮して一番後ろを歩くことが多く、

2〜3時間かけて撮影ポイントに到着します。

登山中は、常に足元に注意しながら、雪の状態や天候を確認します。

安全に登ることも、映像を撮る上で欠かせない大切な一部です。

ちなみに、一番先頭の人は「ラッセル」と呼ばれる役割で、

雪をかき分けながら進んでいきます。

新雪を踏みしめながら道を作るのは、

本当にしんどくて体力を奪われます。

後ろになるにつれて雪が締まって歩きやすくなるので、

私は荷物が多い分、後ろで登らせてもらっていました。

登るのは過酷ですが、その先に待っている映像の迫力や達成感を思うと、

すべての苦労が報われる瞬間です。

キッカー撮影の裏側

キッカーの撮影では、まずライダーがどこを飛ぶか決めます。

それに合わせて、キッカーを作る作業はまさに土方仕事!

けど、色々な話をしながらのキッカー作りは楽しいですよ

雪をかき集め、形を整え、撮影ポイントを探しながら歩き回る

その間もカメラを撮ったりしながら準備します。

撮影で特に注意するのは、新雪を足跡で汚さないこと。

数か所の撮影ポイントを見つけたら、

リップにいるライダーに雪玉を投げてもらい、

飛ぶ軌道のイメージを膨らませます。

こうして準備が整ったら、いよいよ撮影開始!

最初に飛ぶのは、雪が一番綺麗な状態のファーストトラック。

順番はジャンケンで決めたりすることもあります。

ライダーが飛ぶたびに、ビデオカメラマンとして私は映像を追い、

フォトカメラマンも横でシャッターを切ります。

誰かが美しくメイク(成功)したら、次の撮影ポイントへ移動して、

前の人と映像が被らないように調整。

キッカーの撮影は、ランディングがボコボコになるまで続きます。

ライン撮影の難しさと楽しさ

ライン撮影は、さらに高度な技術とチームワークが求められます。

ライダーとカメラマンは別ルートで山を登り、現地で合流。

ライダーは上から滑るルートの写真を送って指示を出し、

カメラマンは下からその様子を写真やトランシーバーで伝えます。

さらに、ライダーにアクションカメラを渡して

ドロップポイントを撮ってもらったり、

自分自身に装着して別角度から撮影したりもします。

もちろん、一緒に登って横から撮影したり、

下に回り込んで撮影したりすることもあります。

長年一緒に撮影している仲間だと、

「ここでこの人は飛ぶだろうな・ここ行くだろうな」

という感覚がわかるようになります。

撮影はお互いの信頼関係で成り立っており、

予測と連携が映像のクオリティを決めるのです。

まとめ

バックカントリーでのスノーボード撮影は、

なかなか過酷な撮影です。

重たい荷物を背負い、深い新雪を登る登山の辛さ。

雪崩講習での緊張感や、雪の上で仲間と声を掛け合い

ながら行うキッカー作りの泥臭さい作業

そのすべてが、映像に迫力とリアリティを与えます。

雪の中を一歩ずつ進み、ライダーと呼吸を合わせ、

タイミングを逃さずカメラに収めた瞬間の喜びは、

何物にも代えがたいものです。

さらに、仲間との信頼関係があるからこそ、

安全に、そして大胆に撮影することができます。

互いの動きを理解し、声を掛け合い、協力する

その連携こそが、バックカントリー撮影の醍醐味でもあります。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。